古有谚语:“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”。意思指三个才能平庸的人,若能同心协力集思广益,可如诸葛亮般提出细致周到有创意的计策。受到这则谚语的启发,我院郝宁研究组试图探究不同类型的能力组配(如由低创造力或高创造力个体组成的团队)对团体创造表现的影响及背后的脑-脑间互动神经机制。

团体创造力(group creativity)指团体成员共同产生新颖的且有适用性的观念、问题解决方法、产品、服务、过程和流程的能力。虽然有前人研究表明,个体创造力水平与团体创造力之间存在正相关,但也有研究者指出团体创造力并不完全取决于成员的个体创造力水平,成员间互动所产生的协同效应也很重要。基于此,探索不同能力组配的团队在创造活动中成员间互动模式和创造表现的差异,揭示其背后的脑-脑间互动神经机制,是一个有趣的科学问题。

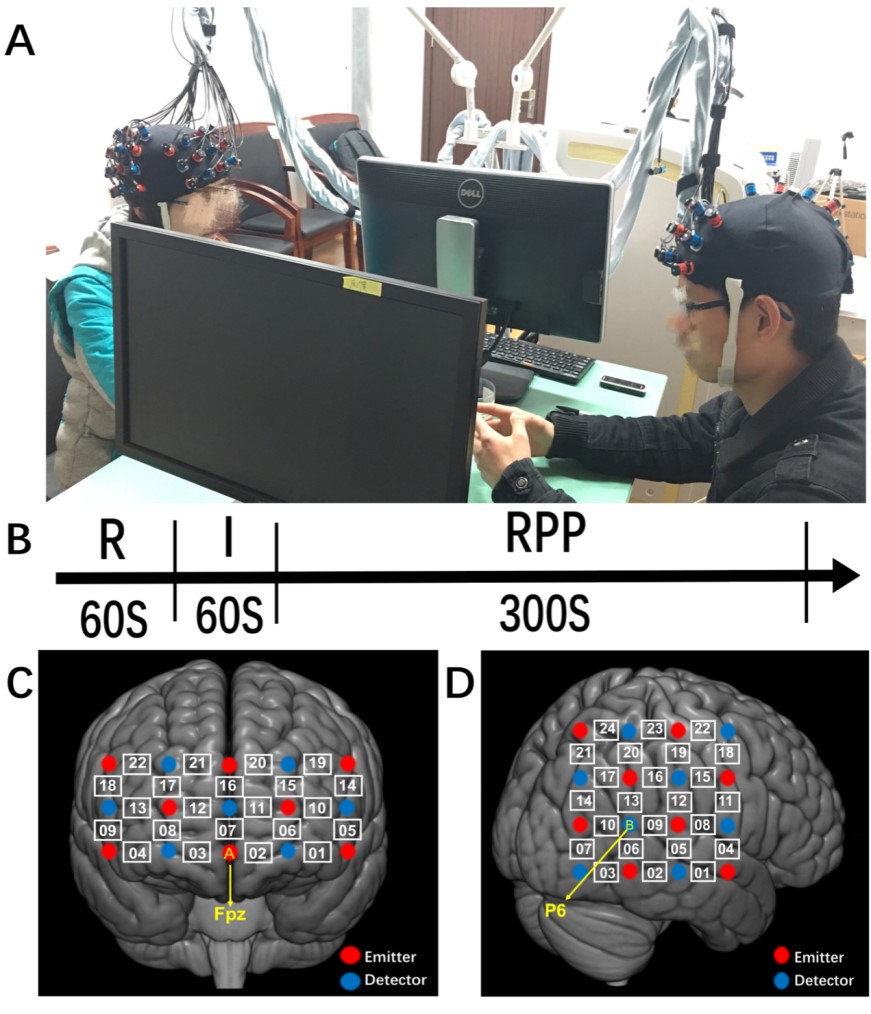

为研究上述问题,郝宁研究组首先通过预实验选择出高、低创造力者各30人,然后组成三种类型的两人小组(高-高组、低-低组、高-低组)。这三种类型的两人组均要在正式实验中完成一个创造力任务。在任务期间,主试使用功能性近红外光谱技术(fNIRS)同时观测记录两个个体在前额叶脑区和右侧颞顶脑区的脑活动变化(见图1)。研究者根据这些脑活动变化计算团队内部个体的脑间活动同步性(interpersonal brain synchronization, IBS)。

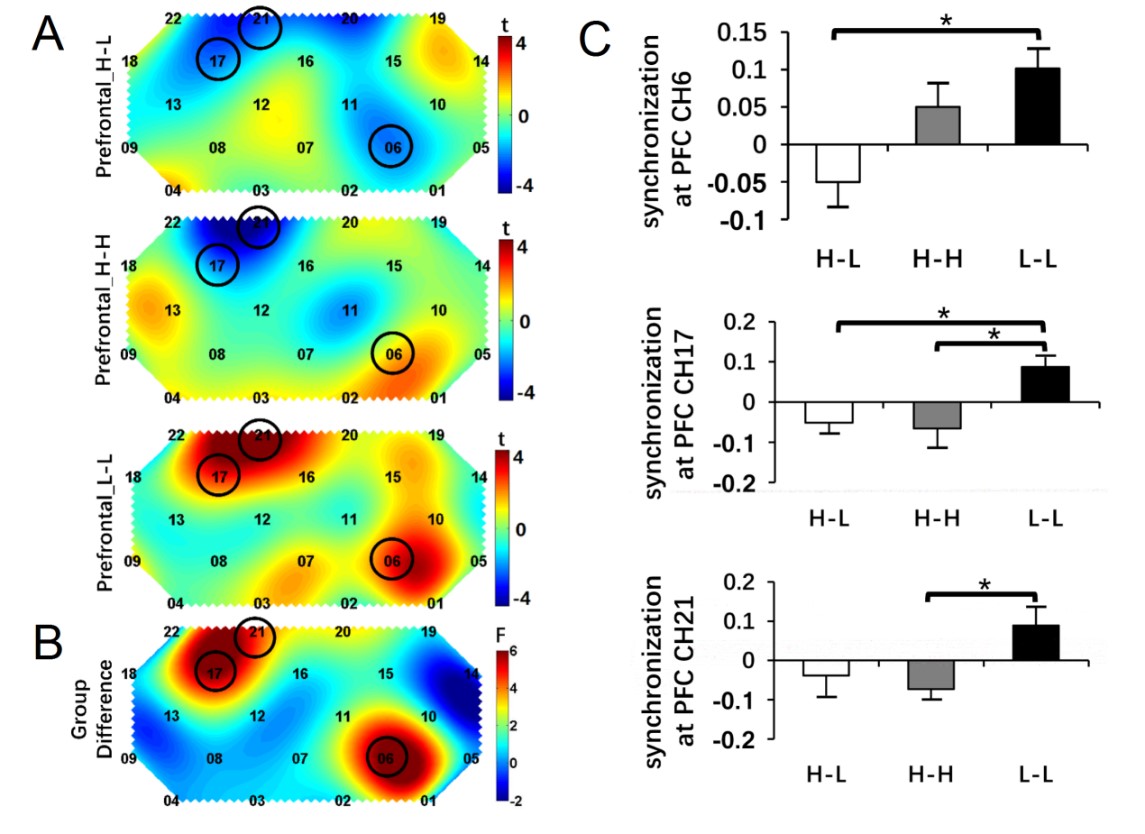

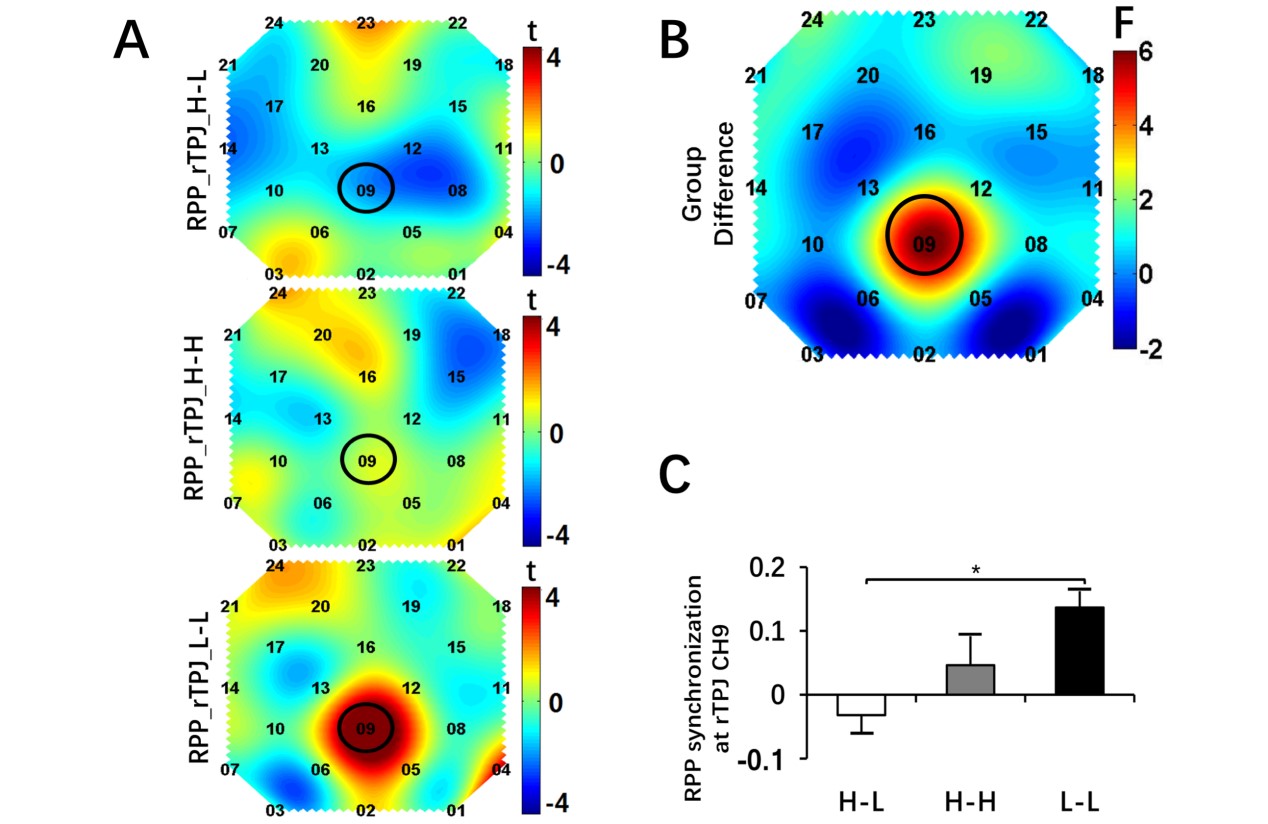

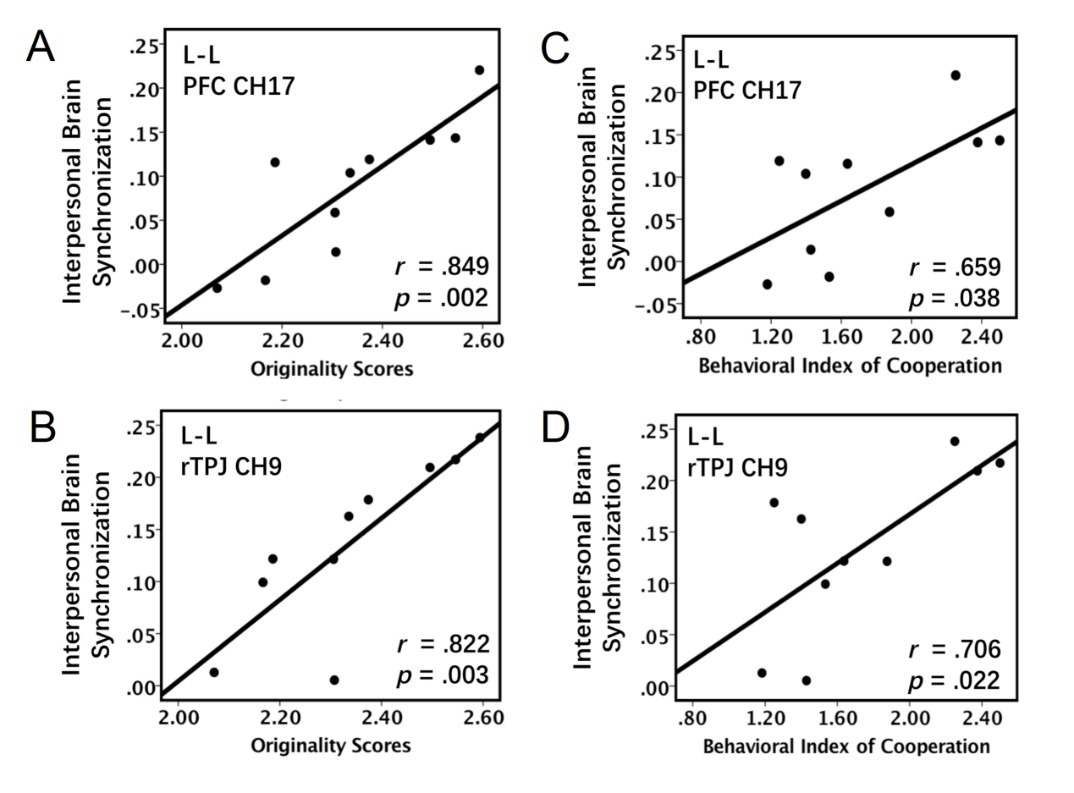

行为结果表明,当两人组中的两人各自完成创造力任务时,低-低组的创造表现(提出观念的数量和新颖性)要差于高-高组和高-低组的表现。但当两人一起进行创造活动时,低-低组的整体创造表现并不比高-高组或高-低组的表现差。此外,低-低组个体间表现出更高水平的合作行为(他们更倾向于在对方的观点上建构自己的新观点)。fNIRS结果显示,低-低组个体在前额叶和右侧颞顶联合区的IBS相对于基线有显著提升(见图2, 图3)。低-低组个体在右侧背外侧前额叶(rDLPFC)的IBS显著高于其他两组(见图2),而在右侧颞顶联合区(rTPJ)的IBS显著高于高-低组(见图3)。此外,低-低组在以上两个脑区的IBS与团队内部的合作行为水平以及团体创造表现间存在正相关(见图4)。上述结果表明,当两个低创造力个体一起进行创造活动时,他们更倾向于彼此合作,他们之间较高水平的合作能够弥补其个人创造力水平较低的不足,促进其团队的整体创造表现。

图1 实验设置(图C, D表示被观测脑区)

图2 前额叶区域的脑间活动同步性差异

图3 颞顶联合区脑间活动同步性差异

图4 脑间活动同步性与行为指标的相关

该研究受上海市“曙光”计划项目(16SG25),上海市哲学社会科学规划一般项项目(2017BSH008),教育部人文社会科学研究规划基金项目(17YJA190007)的资助。

论文已发表于NeuroImage 杂志(SCI, 5-Year IF: 6.943)。硕士生薛花和博士生卢克龙为共同第一作者,郝宁为通讯作者。

论文信息:

Xue, H., Lu, K., & Hao, N. * (2018). Cooperation makes two less-creative individuals turn into a highly-creative pair. NeuroImage, 172, 527-537. doi: 10.1016/j.neuroimage.2018.02.007