2025年4月11日下午,华东师范大学心理与认知科学学院邀请中山大学心理学系罗思阳副教授作题为“文化组学与天人合一观”的学术报告,本次报告在俊秀楼223报告厅举办。报告由高晓雪研究员主持。相关领域青年教师、研究生和本科生等60余人参加了本次报告会。

围绕“文化组学与天人合一观”这一主题,罗思阳博士的报告共分为两个部分,分享并讨论实验室近期的研究成果。在报告的第一部分,罗思阳博士以深入浅出的方式展开论述。他首先通过一系列生动有趣的跨文化案例,如中西方个体对领导的认知差异、中西方个体在群体中的自我感知等,形象地阐释了"跨文化"这一概念的核心内涵。在此基础上,罗思阳博士进一步从多学科交叉的视角,为在场师生科普了历史文化演变、经济发展轨迹以及农耕模式差异等关键因素,如何通过长期的积累与互动,最终塑造出各具特色的独立文化体系。

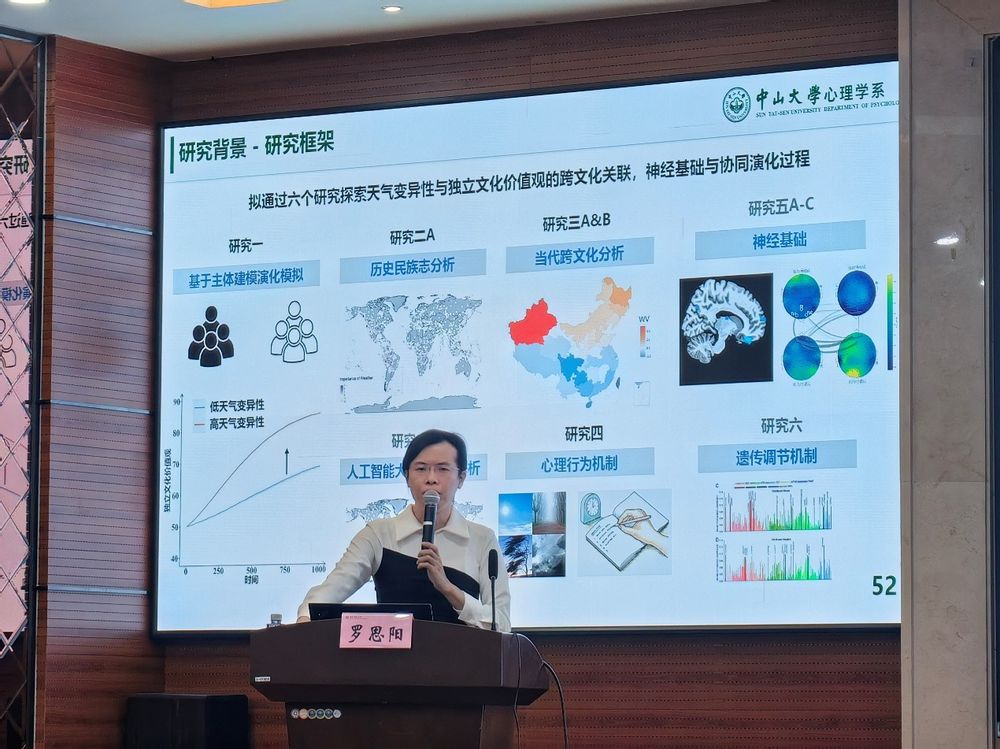

在第二部分中,罗思阳博士深入探讨了如何运用心理学与认知神经科学的前沿方法来揭示跨文化现象背后的深层机制,通过整合主题建模演化模拟、历史民族志分析、当代跨文化比较、神经基础研究、人工智能大语言模型解析、心理行为实验以及遗传调节机制分析等多维度研究方法,构建了一套系统性的研究框架。罗思阳博士重点聚焦于天气变异性与独立文化价值观之间的跨文化关联,具体而言,罗思阳博士利用计算模型模拟文化演化轨迹,结合历史文献与全球调查数据量化文化差异,并通过脑成像技术揭示文化认知的神经表征,同时借助大语言模型模拟文化思维模式,辅以行为实验验证认知加工特点,最终从基因-文化协同演化的视角阐释了环境因素如何塑造不同社会的文化心理特质。多模态的心理、行为与神经数据均支持其研究发现,为理解天人合一观在现代科学语境下的具体表现提供了实证依据。

最后,罗思阳博士与现场师生围绕本次报告的研究内容,展开热烈讨论。讨论内容不仅聚焦于实验本身的设计与结果解释,更延展至广泛的跨文化分析技术,尤其是表征相似性分析技术在科研实践中的运用和探索。本次报告提升了师生们对于文化组学、群体计算建模和社会认知等领域的认识,加深了师生们对于跨文化研究范式的理解,在研究技术、科研思路方面对我们有所指导和启发。

报告人简介:

罗思阳博士,中山大学心理学系副教授、博士生导师、社会文化与情感神经科学实验室负责人。研究领域主要包括:1)计算文化神经科学:自然环境、遗传基础与社会文化环境的协同演化过程,社会文化变迁及其对社会行为的影响;2)社会情感神经科学与消极心理学:共情,信任与背叛,从众,撒谎,死亡恐惧等复杂情感过程及行为的神经机制;3)面向人类可持续发展的交叉科学:融合地理环境数据、生态生命数据与社会文化心理数据的跨尺度融合研究。研究成果发表在Neuroscience & Biobehaviral Reviews、Social Science & Medicine、Globalization and Health、NeuroImage、British Journal of Social Psychology、《心理学报》等国内外权威期刊。先后主持国家自然科学基金多项,各类科研项目十余项。曾担任国家自然科学基金委员会交叉科学部第一届流动项目主任,同时担任中国心理学会社会心理学专业委员会秘书长、国家自然科学基金评审专家、新加坡国家医学研究基金国际评审专家、The Innovation青年编委、Social Cognitive and Affective Neuroscience、BMC Psychology编委及30余个学术期刊审稿人。