耶尔·本雅米尼(Yael Benyamini)在霍华德·弗里德曼(Howard S. Friedman)主编的《牛津健康心理学手册》(The Oxford handbook of Health Psychology,2012年在线发布)中说,“生活是体验组织性的一个连续过程:我们渴望秩序和意义,但我们所生活的世界中可能并不存在这些东西。健康问题常常使我们的生活变得更加意义不明,让我们感到失去控制、受到威胁,从而使生活变得混乱和不可预测。为了创造某种秩序并重新获得控制,我们寻求以有意义的方式来解释躯体经验,并将其组织成一个连贯的叙事方式,这种方式为我们自身的经验和自我系统提供了连续性。我们根据自身的生活叙事构建了一种关于自身状态的个人理论,这个理论与我们的自我认同和基本人际关系紧密相连,使我们能够诠释这种新的经验并在其中找到秩序和意义。”

因此,当我们经历疾病的威胁时,我们所经历的绝不仅仅是躯体的物理变化——在我们理解疾病、感知疾病的过程中,情绪和认知等心理因素都驱动着这一过程的形成。

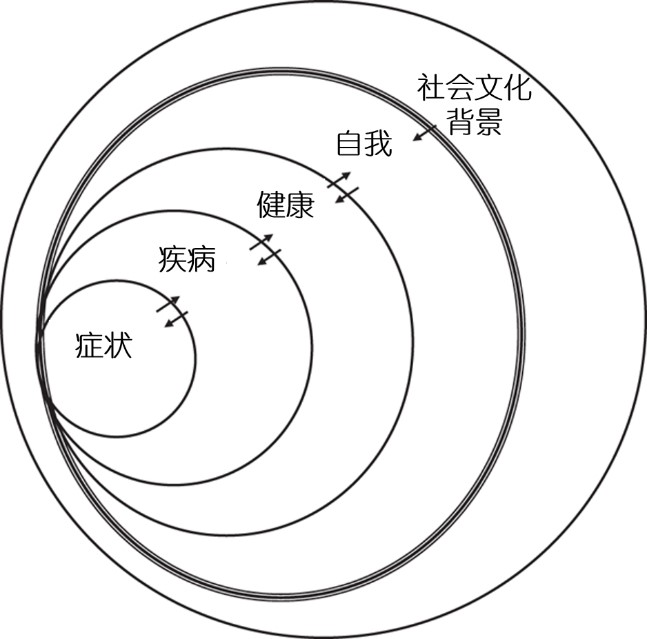

对疾病的认知和理解不仅仅是一种健康观念,也涉及到对自我的理解和对社会文化的理解(图来自本雅米尼,2012)。

当突如其来的新型冠状病毒的危机占据了我们大部分注意力时,我们的恐惧、愤怒、焦虑、悲伤都是合理的——这是我们在试图为眼前的混乱寻找逻辑和意义。但是,这些情绪的出现是为了促使我们更好的寻找到生活的意义,而不是让我们永远的陷入到这些情绪的漩涡里。问题在于,我们该如何理性的度过这一个为疾病或疾病威胁寻找意义的阶段呢?

与其无端恐惧,不如写下疾病感知的ABC

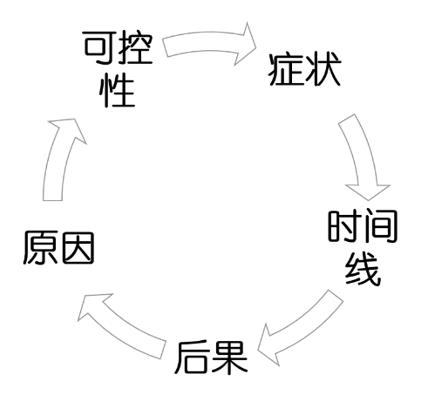

根据霍华德·莱文塔尔(Howard Leventhal)和同事在1980年的定义,疾病感知(illness perception)包含人们在症状、病痛感、疾病、医疗状况和健康威胁方面所持有的知识和信念,它是人们对这些条件的主观理解。莱文塔尔确定了疾病知觉的四个主要组成部分:身份(identity)、时间线(timeline)、后果(consequences)和原因(cause)。1983年理查德·劳(Richard R. Lau)和凯伦·哈特曼(Karen A. Hartman)又增加了第五个组成部分——可治愈性(curability)或可控制性(controllability)。

俗话说,“知己知彼,百战不殆”。如果说我们正在众志成城的和新型肺炎进行一场恶战,那么我们更加需要科学的去认识这个敌人。

A. 写下症状。

我们对于疾病的认知通常起始于症状:给不同的症状打上不同的标签正是我们鉴定疾病身份的方法。人们通过寻求信息来标记自己的症状,或者通过判断自己曾经经历的症状与各种疾病的典型症状(原型,prototype)之间的相似性来进行原型检查(prototype check)。原型检查中的贴合度越高,人们对自己标签症状的能力也就越有信心。而当人们遇到难以标注的症状,或者连医生无法为症状提供清晰的疾病标记时,人们就会感到沮丧。从积极的方面来说,已经被诊断出患有某种能够清晰标记的疾病的人可能会更加警惕和这种病有关的症状,从而更加准确的评估自己的健康状况。

B. 理清时间线。

当我们鉴定出疾病之后,接下来测试症状本质的最直观方法之一就是随着时间的推移寻找规律。在整个人类历史上,大多数疾病都是急性的,而大部分医疗保健系统都是围绕着急性疾病的初始模型而构建。很多症状的表现也是随着时间线而逐渐显现和发展的,所以对待疾病最理性的方法是记录和分析身体感受和心理感受随时间的变化,这个线索也能够更好的帮助医生进行诊断。

C. 客观预期疾病的后果。

疾病的后果是指人们对疾病严重性的总体评估,以及这些状况能够在多大程度上影响生活的特定领域(例如身体健康,社会关系,经济状态,职业发展等)。罗伯特·惠特克(Robert Whittaker)等人(2007)和金伯利·劳布麦尔(Kimberly K. Laubmeier)等人(2004)的研究发现,人们对疾病的严重程度和对后果的认识程度都对身体状况和情绪有着独立且强烈的影响。在近两天新型冠状病毒的舆论开始逐渐升温的时候,很多人没有得到更多准确和全面的信息,所以对疾病的严重性预测众说纷纭,导致人人自危——这种强烈的负面情绪也许会加剧对疾病的负面认知,反而让情形更加混乱。

D. 寻找疾病的发生原因。

大多数人都会对自己的病因提出一些假设,人们对这些假设的相信程度会随着症状的严重性增加而增加。但是如果缺乏专业的引导,这种病因推断往往会遵循简单的、合乎逻辑的(却可能是错误的)因果规则。在传染性的疾病发展过程中,病因相对是比较确定的,只要保证信息的交换和流通不受阻,一般情况下不应该会出现错误的因果归因导致寻求专业护理延迟的问题。更重要的是,应该和医生充分沟通交流这种自我推断,而不要有任何忌讳和隐瞒。

E. 理性评估疾病的可控性程度。

疾病的可控性感知可以分为个人可控性(Personal controllability)和医疗/治疗可控性(medical/treatment controllability)。治病听起来似乎都是医生的工作,但即使涉及到复杂的治疗方案,个人依然有可能采取一些措施来改善健康状况或至少防止健康状况恶化——例如是否严格遵守医生的告诫。此外,个人对于医疗/治疗可控性的信念(我的病无药可救vs.这种病是可以被有效治愈的)也是在治疗过程中积极主动发挥个人控制作用的体现,这种信念也会决定着人们在和疾病共存的过程中是采取积极还是消极的相处方式。

在梳理疾病感知的这5个部分的同时,我们能够更好的理解眼前所发生的事件,这也能帮助我们更好的和医生沟通,获得我们最需要得到的帮助。

重视疾病感知中的情绪因素

在莱文塔尔的常识自我调节模型(common-sense model of self-regulation)中,当一个人面对与健康有关的内部刺激(比如身体不适)或外部刺激(比如在电视上听到新型冠状病毒的危害),象征危险的心理表征就会出现,这种心理表征不仅包括和健康问题相关的认知表征(cognitive representation),也包括由此引发的恐惧等情绪表征(emotional representation)。每种类型的表征都会促使个体选择应对危险和恐惧的方法,然后对这些方法所带来的的结果进行个人评估。根据这种评估的结果,人们很可能去调整自己的认知表征(我的身体确实病了!)和情绪表征(恐慌极了!)来顺应当前的实际情况。我们可以简单的理解为,从疾病的认知到应对程序再到结果评估,我们有两条相关的反馈循环,一个是“冷”的理性认知途径,另一个则是“热”的感性情绪途径。

当我们面对疾病的恐惧(例如这次突如其来的新型冠状病毒危机)时,我们往往会面临一种信息匮乏的无助和对混乱和死亡的恐慌,这时候最好的办法还是正视自己的负面情绪,用科学的手段来具体分析自己对待疾病的态度,来判断自己的恐惧究竟只是人云亦云的情绪传染,还是自己试图在这场危机中重新梳理生活的意义。对此,我们也提出了三方面建议:

A. 收集信息,提高对疾病的理解认知。

乔治·毕设普(George D. Bishop)和莎郎琳·匡威(Sharolyn A. Converse)在1986年提出,理性的疾病知觉在认知方面对我们的好处是,它能够促使我们主动积极高效的组织信息,这些有关疾病、有关我们自己、有关社会的知识的存储和检索能够帮助我们更好的预测疾病的发展和生活的变化。同时,当人们通过正确评估和标签典型的症状并且对自己的判断更有信心时,他们更容易发现疾病,也会更加积极的去寻求治疗和改善生活习惯。通常情况下我们建议,准确的了解我们的处境对于正确的疾病感知是最有益的,因为它更有可能帮助我们找到最适合这个处境的应对方式,从而导致最有利的结果。

B. 了解自己的疾病感受,尽量减少不确定性。

在情感方面,处理不确定性往往是应对疾病的主要挑战之一。如果我们能够科学有效的提高我们对疾病的感知,就可以大幅度缓解我们内心的不确定性,减少焦虑感。我们也可以更加直观的了解到自己所在疾病应对的哪一个过程中,分析病因,预测下一步的发展,从而更好的进行准备工作。从理论上讲,如果我们能够更清晰的用语言来表述我们的疾病感受,疾病认知过程中的负面情绪也可以被大幅度的降低;而当我们能够在头脑中更加清晰的整理整个疾病过程的来龙去脉,我们也会有更强的掌控感——我们也许无法控制某件事情的发生,但我们却可以尽可能的去了解我们身上发生的事情到底是什么和为什么,这些信息能够大大降低我们对不确定性和未知的焦虑,也能够帮助我们更客观的看待问题。写下疾病的ABC也许就是一个好的开始。

C. 尽量关注生活中积极的、确定的因素。

虽然对疾病的准确认知十分重要,但不可否认的是,风险性过高的疾病也会导致强烈的负面情绪后果。茱蒂丝·贝克(Judith A. Baker)等人(1997年)建议,为了疏导这种负面情绪,专家和舆论必须要理性引导人们去把自己看做幸存者而不是受害者,应该把更多的精力放在主动控制生活,引导疾病走向积极结果,而不是一味怪罪。虽然从长远的社会体制上来看,追责机制可以更好的优化和改善相关部门和政策的工作效率,但是就个人的健康而言,过分关注负面的信息并不能够帮助我们减轻疾病感知中的消极情绪成分,但是积极乐观的态度、适度的运动和健身、健康合理的饮食和规律的作息习惯却能够。

家庭和社会的支持必不可少

莱文塔尔尤其强调了家庭关系对疾病感知的自我调节部分的影响,疾病往往也会影响家庭成员之间的关系。实际上,疾病(或面临疾病威胁)往往会对亲密关系产生有利或不利的影响,这些影响也有可能直接影响一个人的疾病知觉。一段健康和良好的亲密关系毫无疑问能够帮助人们形成相对积极的疾病感知并且采取积极的治疗行动,它也能提供给人们物质上或情感上的社会支持,从而在很大程度上缓解疾病的压力。

医疗保健机构和专业医护人员也会建立自己的疾病感知,这些感知很可能与患者的感知有所不同。尽管专业人士能够提供更加全面和准确的生物医学观点,但是在面临着无法解释的症状时,专业人士的谨慎却有可能增加患者的不确定性,导致消极的疾病情绪感知。此外,专业人员会倾向于根据有着典型症状的患者的知识和循证研究结果来解释症状,而患者则会根据他们个人直接的经历来进行判断,这两种不同的疾病感知角度之间的差异或者沟通语言之间的差异很可能会增加患者和医生之间的分歧,导致误解。如果医护人员能够充分理解到患者渴望获得逻辑和意义的心理状态,在有些情况下,有技巧的医患沟通方式或许比纯生物学解释更能帮助患者对疾病感知的各个组成部分进行整合,达到逻辑自洽,减少不确定性所带来的焦虑。

人们在面临疫情时往往会手足无措,这是因为环境中发生的重大改变对我们的健康和生活产生了威胁,而我们对健康和疫情的感知直接决定了我们会如何采取应对行为。这个过程是比较抽象的,但是也是十分重要的,因为我们总是希望能够在混乱中寻找到秩序和意义。事实上,疾病感知也是我们自我认同的一部分,我们在这个危机中会采取什么样的行动来保护自己,保护家人,实际上也体现了我们如何看待自己和家人。对于医疗保健机构和相关部门来说,了解和尊重疾病感知对于个体的重大意义也是十分必要的,它们对于以患者为中心和针对患者量身定制的护理至关重要,可以改善医疗保健的政策和健康结果。

理性的感知和看待疾病所带来的的威胁,采取积极的行动去预防和治疗,在压力中更加了解自己,以更加积极的态度对待生活——也许这就是危机所教给我们的第一课。

文|李世佳